你有没有想过,为什么有些螺丝钉带着彩虹般的光泽,而家里的水龙头却能当镜子用,常年光亮如新?或者,为什么有些工具用久了只是磨掉光泽,而有些却会生出一片片的铁锈?

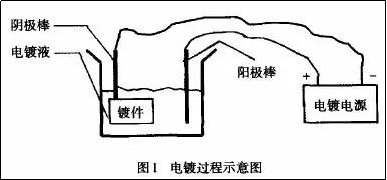

这背后,都藏着一门叫“电镀”的老手艺。它可不只是给金属“穿件衣服”那么简单,而是一场在微观层面精心布局的化学与物理之战。今天,我们就来聊聊这个行业里最常见的“三巨头”——镀锌、镀镍、镀铬,看看它们在亮闪闪的表面下,究竟藏着多少你不知道的“江湖门道”。

镀锌:最接地气的“护卫”,玩的是“牺牲”战术

提到镀锌,大多数人的第一反应可能就是“便宜”、“防锈”,比如工地上那些灰白色的螺丝和铁皮。没错,它确实是成本效益最高的防腐方案,但它的防锈方式,其实挺有“担当”的。

镀锌的看家本领,是一套“牺牲自己,保全大局”的策略。在化学的世界里,锌天生比铁要活泼。这意味着,一旦镀层被划破,钢材露了出来,锌会抢在铁之前与空气中的氧气和水分反应,牺牲自己,从而保护里面的铁基材安然无恙。所以,即便你看到镀锌件上有了些许白锈(锌的氧化物),也别担心,那是它正在尽忠职守。

不过,同样是镀锌,里面的学问可不浅。早年间,效果最好的氰化物镀锌因为剧毒被淘汰了。现在的主流,是“碱性镀锌”和“酸性镀锌”两大派别在打擂台。

- 碱性镀锌像个慢工出细活的老师傅,镀层均匀,哪怕是复杂的零件凹槽也能照顾到,但速度慢,对环境要求高。

- 酸性镀锌则像个效率至上的急先锋,镀得飞快,镀完还锃亮。但它有个绕不开的“大坑”,行内人管它叫 “氢脆”。简单说,就是在电镀过程中,氢原子会偷偷钻进高强度钢的内部“搞破坏”,让钢材变得像玻璃一样脆,在受力时可能毫无征兆地就断了。所以,像高强度螺栓、弹簧这类玩意的酸性镀锌件,出炉后必须立马送进烤箱里“驱氢”,把这些“间谍”赶出去,否则后患无穷。

镀镍:百变的多面手,既能当配角,也能挑大梁

如果说镀锌是位朴实的护卫,那镀镍就是个气质优雅、戏路宽广的多面手。

我们看到的大多数亮晶晶的镀铬产品,比如水龙头、汽车轮毂,其实它们真正的防腐功臣是铬层下面的那层厚厚的镍。镍层提供了至关重要的防腐蚀屏障和光泽基础,铬只是最后那层“定妆”的保护膜。

但镀镍真正的“黑科技”,是它的另一个分支——化学镀镍(也叫无电解镀镍)。

这玩意儿不插电,全靠一套复杂的化学反应,让镍层像有生命一样自己“长”在零件表面。最神奇的是,只要药水能流到的地方,无论多深的孔、多细的螺纹,它都能镀上厚度完全一致的一层膜,这份“无孔不入”的均匀性是普通电镀望尘莫及的。

而且,化学镀出来的也不是纯镍,而是更硬、更耐腐蚀的“镍磷合金”。通过调整配方,还能得到耐腐蚀性超强的“高磷镍”和硬度极高的“低磷镍”,足以应对各种严苛的工业环境。所以,当遇到那种结构复杂又要求极高精度和耐磨性的零件时,化学镀镍就是不二之选。

镀铬:一半是颜值,一半是铠甲

说到镀铬,那可是电镀界的“大明星”。但这位明星其实有两副面孔。

第一副面孔:装饰铬,极致的“面子工程” 我们日常接触到的所有镜面效果的金属件,几乎都是装饰铬的功劳。它赋予产品一种独特的、带着清冷蓝色调的白光,非常高级。但你可能不知道,这层光鲜亮丽的铬层,薄到超乎想象,通常只有0.3微米左右,比保鲜膜还薄。

它本身基本不防锈,唯一的任务就是凭借自己超高的硬度和化学惰性,保护下面的镍层不被划伤、不失去光泽。所以说,装饰铬的防腐能力,几乎完全依赖于它身下的“镍大哥”,它自己只负责“貌美如花”和“耐刮耐擦”。

第二副面孔:硬铬,纯粹的“功能铠甲” 这完全是另一个世界了。硬铬跟美观没太大关系,它存在的唯一目的就是——**硬!**它的镀层很厚,硬度高到可以轻松划伤玻璃,是活塞杆、发动机气缸、模具等需要承受剧烈摩擦的零件的“金钟罩铁布衫”。

有趣的是,硬铬层表面布满了我们肉眼看不到的微小裂纹。这看似是缺陷,但在很多场合反而是优点,因为这些小裂纹可以像海绵一样储存润滑油,让机械在高速运转时保持更好的润滑。

内行看门道:三招教你看出电镀活儿的好坏

说了这么多,下次拿到一个电镀件,怎么才能装作很懂的样子呢?教你几招:

- 看边角: 瞄一眼零件的尖角或者边缘地带。如果这里颜色发暗、发黑,甚至有点粗糙,说明电镀时电流控制得不好,是“电大了”的典型表现。

- 瞧凹槽: 看看零件的内孔或者凹进去的地方。如果这里面光泽暗淡,甚至能看到底材的颜色,说明这个镀液的“深镀能力”不行,是偷工减料或者技术不过关的标志。

- 对光照: 把零件拿到光线好的地方,像鉴定文物一样慢慢转动。如果表面有雾蒙蒙的感觉,或者有明显的水渍印、色差,那这活儿干得肯定不地道。

一个好的电镀件,应该是色泽饱满均匀,无论哪个角度看都赏心悦目,边角和主体浑然一体。这背后,是无数次对药水配比的调整、对电流大小的精算和对时间的耐心等待。电镀这门手艺,说到底,玩的还是“功夫”。